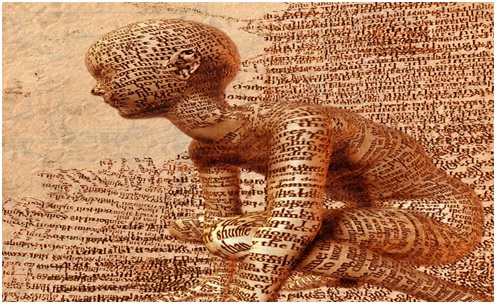

Una de las señas de identidad que definen a la especie humana es la palabra. Con ella comunicamos sentimientos, contamos lo que pensamos. En muchas culturas, a la palabra se le atribuye nada menos que el valor primigenio y la expresión conceptual del acto creativo y el fundamento del destino; y con ella se manifiesta la honorabilidad del individuo, a pesar de los permanentes avatares a los que tal cualidad está sometida en la sociedad humana. De acuerdo con su concepto ético de la relación humana, Epícteto decía que “no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede”. Desde entonces hemos recorrido un largo trecho aprendiendo a valorar con mayor rigor la percepción que los demás tienen de nuestros actos, sin olvidar que es nuestra interpretación personal lo que realmente importa a la hora de gestionar nuestras emociones. En nuestra experiencia personal cotidiana como emisores y receptores del mensaje lingüístico constatamos el poder de las palabras y de todos los matices y gestos que las acompañan.

Hasta tal punto es así que con frecuencia se emiten valoraciones personales basadas más en los dichos que en los hechos, llegando a establecerse modelos de conducta que poco tienen que ver con el significado real de los términos que los definen. Steven Hayes, en su análisis del lenguaje humano y su aplicación a las dificultades psicológicas, nos propone la aceptación de nuestra realidad asociada a los procesos normales de comunicación. Ahora bien, ¿qué nos contamos a nosotros mismos, cómo filtramos o desechamos detalles que no nos interesan? Tratándose de hechos en los que estamos implicados, no podemos conformarnos con la simple reflexión sobre lo que acontece. La conciencia de lo que nos sucede no debe limitarnos a ser vigilantes silenciosos de nuestros actos; ha de ser reconciliadora con lo que somos, y sobre todo, generadora de un compromiso activo para fomentar una respuesta relacional frente a unos estímulos sensoriales a los que damos más o menos importancia en función de factores de proximidad, de simpatía, o por la frecuencia e intensidad con que se producen. En esta conexión dinámica con el entorno social utilizamos la palabra como un verdadero instrumento de precisión a la hora de enfrentamos a situaciones que requieren un lenguaje seleccionado para canalizar adecuadamente el incesante flujo de información sobre la diversidad de los actos humanos. La transmisión de este flujo se basa en palabras que con el uso se impregnan de afecto, o se empapan de llanto, de empatía, de consuelo, de compasión, de tristeza. Junto con la comunicación no verbal, podría decirse que la palabra es el cauce más amplio de canalización de nuestros sentimientos.

También sabemos jugar con las palabras. Ingeniosas, sorprendentes, cargadas de mensajes subliminales, de dobles sentidos, encorsetadas en frases hechas, a veces sobreentendidas o correctamente articuladas, enriquecen nuestras relaciones, tanto o más que su ausencia, en el contexto de la comunicación a cualquier nivel. Pero no debemos olvidar que una vez emitidas, su carácter irrevocable les confiere el poder de modificar nuestras acciones y modular nuestros silencios. Por suerte, una de las ventajas selectivas de la inteligencia social especializada, determinante de nuestra conducta, es la de haber elaborado un código de comunicación que nos permite reconocer a nuestros compañeros de viaje, deducir sus estados mentales, prevenir posibles comportamientos negativos, compartir experiencias constructivas con total garantía de entendimiento. A lo largo de nuestro proceso evolutivo hemos desarrollado la lengua materna, el vehículo ancestral más poderoso de los sentimientos más profundos. «Después de la palabra, el silencio es el segundo poder del mundo» (Henri Lacordaire). En efecto, conocemos sus efectos balsámicos y su poder curativo, y también su conjura destructiva. En todo caso, la mente nos proporciona herramientas suficientes para interpretar correctamente nuestras emociones y expresarnos de manera inequívoca. Se trata de usar con total sinceridad los términos precisos que nos conectan con los demás para que la palabra sea un fiel reflejo de nuestro mundo interior; cuanto más armonioso sea este, más bello y equilibrado será nuestro lenguaje.

El poder de las palabras