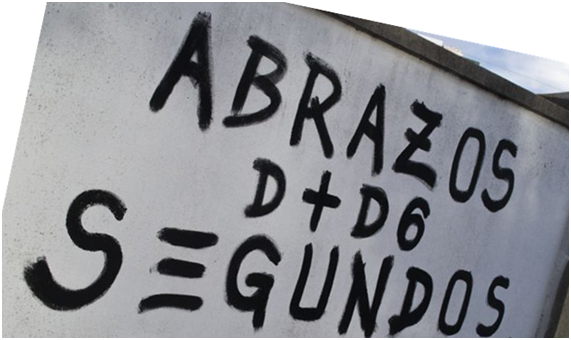

En la vida cotidiana experimentamos con frecuencia instantes de fusión emocional. Un abrazo de veinte segundos es uno de esos momentos en los que se transmiten afectos que sanan, estimulan y ayudan a recomponer el ánimo de quien lo da y de quien lo recibe. Del mismo modo que “un río no bebe su propia agua, ni un árbol come sus propios frutos”, el beneficio de este gesto se basa en la reciprocidad afectiva, por eso no hay intercambio de regalo más atractivo entre seres que se aman que el de compartir y saborear el fruto del vínculo que los une. La mente registra y experimenta con sumo placer la caricia de un niño ceñida al cuerpo, el amor de una madre, caudal y fuente de vida, o la calidez del abrazo de un amigo como un traje hecho a la medida. Ciertamente los signos e imágenes audiovisuales que utilizamos en el sistema comunicativo de la mensajería tratan de reproducir una cantidad de matices afectivos que nos ayudan a completar lo que expresamos verbalmente. Sin embargo, no pueden suplantar la calidez del contacto corporal, ni la casi ilimitada capacidad de registros del lenguaje corporal, especialmente los de la cara: el balbuceo de un bebé, los gestos de un rostro alegre, la sonora sonrisa de un niño, o también el llanto de quien sufre en silencio.

No está rigurosamente demostrado que añadamos tiempo a nuestra existencia cada vez que nos abrazamos, pero siempre hay tiempo para un abrazo. Sabemos que el flujo afectivo que se genera a través del abrazo y recorre los circuitos neuronales de nuestra mente no es atadura, sino camino que nos lleva a mejorar las relaciones personales, sobre todo en momentos de especial significado, como un acto de reconciliación, de comunicación de una pena, o la entrañable muestra de alegría por un bien recibido; esto sí ayuda a mejorar sensiblemente la calidad de nuestros procesos mentales y a aumentar las expectativas de vida.

Una interpretación dualista del individuo ha suscitado en algún momento de nuestra historia de la salud cierta prevención contra este gesto genuino, aunque no exclusivo, del ser humano, sobre la base de una concepción negativa de la expresión afectiva desbordante, pero la Psicología clínica tiene una mirada decididamente positiva. Acariciar el alma de quienes queremos requiere algo más que una representación simbólica; exige en primer lugar una presencia física, una cercanía que nos haga percibir el mensaje afectivo y sentir la huella del contacto. En nuestra cultura está fuertemente arraigada la práctica del abrazo y la del beso de carácter social, con mayor o menor grado de efusión según de qué grupos se trate, sometido a ciertas normas convencionales. Al margen de consideraciones evolutivas de nuestra especie, lo cierto es que necesitamos expresar nuestro afecto de manera tangible. No es una mera cuestión de conexión “online” con otras personas, ni tampoco se trata de un ritual o de una fórmula de estricto valor social; es un cauce imprescindible de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro estado de ánimo. Se ha dicho que es incluso la expresión de lo que creemos, la puerta de acceso a un mundo mágico de belleza y de armonía interior.

Besos y abrazos forman parte inseparable de nuestras relaciones, hasta el punto de definirlas categóricamente en función de su frecuencia e intensidad. Por otra parte, la explosión hormonal favorecedora del altruismo y la autoestima es una de las manifestaciones de la somatización del abrazo. No queremos ni debemos renunciar a lo que los psicoterapeutas constatamos en nuestra actividad profesional: los pacientes más dispuestos a practicarlo en sus relaciones personales perciben con mayor claridad sus efectos positivos en la mente y en el cuerpo, especialmente en situaciones de estrés. Así como no vemos la luz en sí misma sino en todo lo que nos rodea, cuando abrazamos cerramos los ojos para concentrar y transmitir lo que no es perceptible con la vista, aumentar la intensidad de la emoción, reforzar los vínculos o establecer nuevas conexiones.

El abrazo afectuoso exige creer en el valor intrínseco de uno mismo y en el de los demás; solo así adquiere su máximo nivel comunicativo, incompatible con una actitud de fábrica permanente de escudos protectores para evitar compromisos afectivos; esto equivale a quedarse en la zona fría de nuestra conciencia. Creer en uno mismo implica, por lo tanto, conectar con otras personas en una encrucijada decisiva y aprender a escribir historias compartidas. Un abrazo puede ser la señal de salida para recorrer juntos trayectos comunes de vidas paralelas. No importa su asimetría emocional, la distancia recorrida por dos seres que se abrazan es siempre equilibrada. “Abrazar es dar con los brazos abiertos y el que da con los brazos abiertos recibe con todo el cuerpo. Así unidos, los dos integrantes se desplazan en el espacio, pero no es un

espacio cualquiera; al contrario, es un espacio creado por los dos” (Jorge Bucay)

Un abrazo de 20 segundos